|

|

| 2009年(平成21年)の活動 | |

| 1月26日 | 第2回総会 |

| 4月7日 | 第4回例会 |

| 8月1日~2日 | 第5回例会(第1回ふるさと訪問) |

| 10月24日 | (東京)会津会出席 |

| 11月6日 | 第6回例会 |

| 第6回みやぎ会津会例会を開催しました |

up 09/11/16 |

||||||||||||||

| 第6回例会は、11月9日(月)18時30分から仙台駅東口・仙台ガーデンパレス鳳凰の間を会場に開催されました。参加者は63名でした 講話の部

須佐会長挨拶の後、酒井紘副会長から今回の講話をお願いした東京農工大名誉教授で当会会員の小原嘉明氏のプロフィールについて紹介がありました。

小原嘉明氏講話の要旨 小原氏は、「宮城会津会でのお話ですので何らかの形で会津に関係づけてほしい」との要望を受け、「多少の無理をして『「利己的遺伝子」と会津の心』の演題とした」と述べられ、以下の講演を行なわれました。 (1)動物の「生」の目的と利己的動物観・利他的動物観について 動物が生を営む目的は、従来は利他的動物観すなわち自己の利益より集団の利益を優先し、集団の繁栄に寄与することと考えられていた。しかしこの考え方は、自己を犠牲にする個体は自己の子孫を残す確率が低いという理論的弱点と、多くの実証的研究によって否定された。 これに代わって現在は、利己的動物観すなわち集団の利益より自己の利益を優先するという考え方が定説となっている。つまり、動物の「生」の営みの目的は、究極的には自己の繁殖成績の最大化(次代に遺す自分の子の数の最大化、または自己の遺伝子の複製の最大化)である。 その後ある種の動物において、他者に自分の餌を分け与えるという、利他的行動とも受け取られる行動が観察されたが、詳しい研究により、この利他者は餌の取得に失敗したときに、以前に餌を分け与えた個体からお返しの餌分配を受けることが明らかになった。つまり、相互に餌を分配し合うこの行動は時間差を伴った互恵的利他行動であり、それによってお互いの生存率が著しく向上することが判明し、この行動は自己の生存率を高めるひとつの生存戦略で、基本的に利己的動物観に反しないことが分かった。 この他者を信じて施しを行い、自らは裏切ること忌避する性質は、会津に生まれ、会津に根付いてきた「会津の心」に通じるものとみなすことができる。 ただしこの互恵的利他行動の弱点は、時間差を伴う協力行動であるがゆえに、最初の受益者による裏切りの危険が大きいことである。しかし「囚人のジレンマ」モデル等の研究により、「会津の心」をもって他者に対応する個体が、同じ心を有する個体と「内輪づきあい」をすることなどによって、利己的に自己の利益のみを追求する個体を凌駕して繁栄し得ることが明らかにされた。 (2)利己的遺伝子の世界観:生命は半永久的 前述の、動物は基本的に利己的に振舞うという認識は、現在では一般的になっている。この認識に立ちはだかる唯一の観察事実は、人間も含め、動物一般に認められている、親の子に対する無償の奉仕や、兄弟姉妹などの血縁者間の自己犠牲的、利他的奉仕である。しかしこれについても、動物の血縁者はある確率(例えば兄弟姉妹間は0.5の確率)で遺伝子を共有することを指摘した研究よって、利己的動物観に反しないことが明らかになった。すなわち血縁者の利他的行動は、ある確率で遺伝子を共有する血縁者というと特殊な個体の中に宿る自己の遺伝子の生存と繁殖を支援することであり、それは即ち利己的行動であることが判明したからである。 またこれらの研究は、動物本体と遺伝子の立場を逆転させ、従来の生物観を一変させた。それは生物の本体は自己複製子(自己複製をし続ける物質系)であること、すなわちそれは遺伝子であり、我々が目にする形を持った生物は、生物の実体ではなく、遺伝子を次代に送る「遺伝子の乗り物」あるいは「遺伝子の仮宿」であることを暴き出した。「利己的遺伝子」と俗称されるこの生物観は、生物観を一変させただけでなく、生物(遺伝子)は半永久的に生き続けている、というあがない難い事実を明らかにし、それによって人間の死生観にも重大な影響を与え始めようとしている。「利己的遺伝子」説はおそらく、そう遠くない時期に21世紀最大の科学的発見のひとつとして評価されるだろう。 懇親会の部 みやぎ会津会代表顧問 森 彬大(もりあきひろ)氏が秋の叙勲で 旭日小綬章 を受章されました。 懇親会に先立ち、須佐会長から平成21年秋の叙勲で当みやぎ会津会代表顧問森彬大(もりあきひろ)氏(元 ㈱仙台放送社長)が放送事業における功労により旭日小綬章を受章されたとの紹介がありました。次いで森氏から受章についてのあいさつがあり、花束が贈呈されています。 その後赤塚常任幹事から、みやぎ会津会に出席招待のあった(東京)会津会総会に 須佐会長の代理で出席したことについて経過報告がありました。 懇親会は源田英子さん(喜多方市出身)の乾杯の発声で始まり、矢澤藤一氏(喜多方市 出身)による中締めで終了しています

|

|||||||||||||||

| 第1回ふるさと訪問(第5回例会)を挙行しました |

up 09/8/24 9/27一部修正・追加 |

|

| 参加者でその他の写真をご覧になりたい方はこちらから | ||

平成21年度事業計画の中の目玉として、今年初めて計画された「ふるさと訪問」が8月1日(土)から2日(日)にかけ挙行されました。参加者は25名でした。

旅程は次のとおりです。

国道13号栗子峠を過ぎればほどなくして米沢市に到着。上杉博物館に直行して、開催中の「天地人博」を見学。なかなか見ごたえのある博覧会でした。 博覧会見学の後は、隣接する上杉城址苑で昼食、昼食後腹ごなしも兼ね近くの上杉神社、上杉邸などを散策。 後は一路国道121号を会津若松へ。整備された国道は快適でした。 会津若松では鶴が城址の一角に竣工したばかりの「会津能楽堂」を、会津能楽堂建設協会代表理事で会津天宝醸造㈱代表取締役会長満田政巨(みつたまさお)氏のご案内で見学。氏は4月7日のみやぎ会津会例会で「今伝えたい会津の文化」の演題で講演されており、その縁で今回案内役をお引受けいただいたものです。まだ上演されていないというできたばかりの舞台は、ヒノキの香りが充ち溢れていました。これからの会津文化の発信基地として大いに期待されるところです。 順調な行程で時間に余裕ができたため予定を変更し、第1回例会「遠藤敬止を語る」で講演された遠藤敬止顕彰会会長・末廣酒造社長7代目新城猪之吉氏の経営する「嘉永蔵」に足を延ばすことになりました。「嘉永蔵」のいわれは、この酒蔵が江戸期嘉永年間に築造されたものとのことで、いまだに現役の建物です。新城社長はご不在でしたが、同社顧問の藤澤忠さんのユーモアあふれるガイドを受け、醸造蔵の内部、由緒ある屋敷内を案内していただき、会津の歴史の一端を学ぶことができました。 ホテル到着後は一休みしてから、館内の宴会場で地元自治体の首長さんとともに交流懇親会を開催、アルコールが入り時間とともに懇親の輪が広がり、司会者はお開きのタイミングに困ったようでした。 翌日は早起きして5:30ホテル出発、伝統ある会津美里町(旧会津本郷町)のせと市へ。せと市としては全国的にも有名で、町内のメインストリートは朝から賑わっていました。 本郷からは会津西街道を南下し、山を越え大内宿へ。大内宿は茅葺きの旅籠が残る旧宿場町で、昭和56年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。その中の1軒の座敷にあがり、「高遠ネギそば」で朝食。 その後会津若松を経由して磐梯町の慧日寺へ向かいました。慧日寺は平安初期に名僧徳一によって開創され、会津仏教文化発祥の地といわれています。昭和45年国の史跡指定を受け、史跡整備事業が進められ、平成20年金堂が、平成21年には中門が復元されています。慧日寺には磐梯町町長五十嵐源市氏がかけつけてくだされ、歴史と復元に至る経緯を説明していただきました。 慧日寺見学のあとは、磐梯山温泉ホテルで入浴・昼食をとり、磐越・東北自動車道経由で仙台に帰っています。 今回のふるさと訪問は、せと市、大内宿で会津の伝統を体験するとともに、新築あるいは復元なった会津能楽堂、慧日寺では地元の歴史建造物の復興に対する取り組みと熱意を関係者のお話から実感することができました。これらを起爆剤のひとつにして、会津が様々な情報を発信し多くの方々が訪れ発展することを心から願っています。 帰路の車中で参加者の感想をいただきましたので、以下に紹介します。 ・参加者が少なく寂しかった。時期、訪問場所の検討も必要でないか。 ・2年前東京より移転してきたが、友達作りの良い機会となった。 ・地元の菅家会津若松市長とじっくり意見交換ができて良かった。 ・二度目の会津訪問であった。首長さんとの意見交換が有意義であった。 ・菅家会津若松市長と歴史を語り合うことができ、楽しかった。 ・会津若松の古い町並みの散策とできれば喜多方ラーメンを食べてみたかった。 ・能楽堂の舞台に立ったり楽屋を見ることができてよかった。 ・今後のお付き合いのためにも参加者名簿を作ってほしかった。 ・これからも宮城、会津の民謡などを勉強して皆さんに披露したい。 ・天候にも恵まれ、友達もできた。幹事役をもっと分担してはどうか。 ・久し振りに夫婦で旅行を楽しむことができた。 ・野口英世の話を聞いたが、記念館も訪れてみたかった。 ・体調を崩しご心配をおかけした。 ・能楽堂、慧日寺などで丁寧な説明があり、ゆっくりのスケジュールで良かった。 ・祖母であり、母である会津、大好きです。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第4回みやぎ会津会例会を開催しました |

up 09/4/13 一部追加 09/5/28 |

|

開会にあたり、須佐尚康会長から参加会員と今回講話をお願いし会津若松市から駆けつけていただいた会津天宝醸造㈱代表取締役会長満田政巨(みつたまさお)氏に謝辞が述べられました。 満田政巨氏の講話に先立ち、金田万庫事務局長から氏のプロフィールが紹介されています。

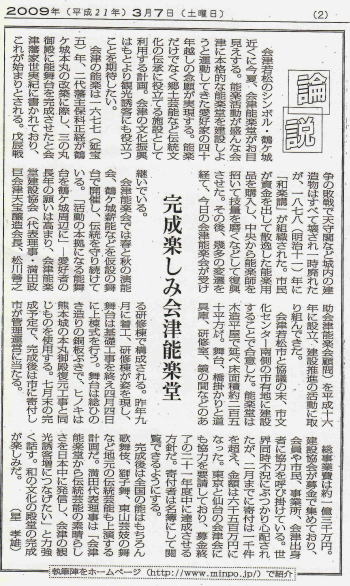

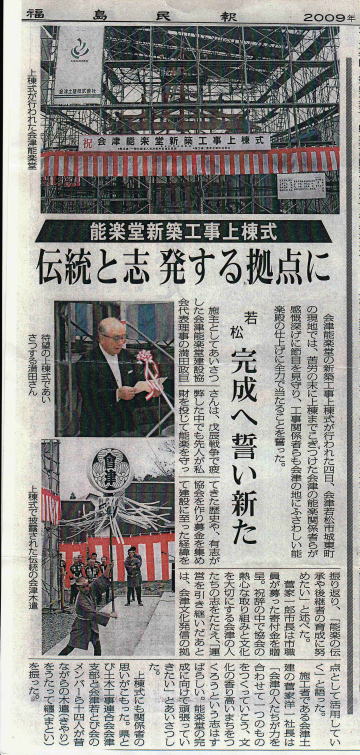

満田氏は、はじめに、「満田家は蒲生氏郷の会津転封に同行した家系で、維新後許しを得て醸造業を営むことになった。」と家業を紹介されました。その後、現在会津能楽堂建設協会代表理事として建設を進めておられる「会津能楽堂」について、「建設資金のうち募金目標額は1億1千万円で現段階で約7千5百万円集まったがまだ約3千万円強不足している。各方面に支援をお願いしており、さらなるご協力をお願いいたしたい。建設地は市有地で建物は完成後市に寄付する。用材はすべて熊本城本丸御殿復元工事と同じヒノキを用いており、100年、200年と将来に残るものにしたい。」と話されました。 その後、「今伝えたい会津の文化」と題し次のように語られました。(要旨) まず会津の食の文化について。 会津の地は農作物に適している。盆地であるので’やませ’がなく’冷夏’にならず温暖である、そして山に囲まれ水が豊富である。そのため米を主体とする農作物のほか果物も豊富である。しかし米の消費は減っている。食事は終戦後、パン、肉、ハンバーガーなどの洋食系に変換が進み、かつて一人当たり年間120kg消費した米は現在60kgに減っている。減反が進められ農家は困っている。 そのような中で農村のお役に立ちたいと考えている。豆、雑穀から味噌を作り北海道から沖縄まで販路を開拓、50億円を売り上げるようになった。味噌の用途は味噌汁だけでなく工夫を凝らし、おかず味噌として「肉味噌」、「ねぎ味噌」、「にんにく味噌」などの新商品を開発、売り上げを伸ばしている。そして農家の方が豊作貧乏にならないよう契約栽培を行い、不況の中でも成長を続け、信頼感でつながるようになった。 山都・猪苗代のソバ、喜多方ラーメン、おいしい米、豊富な果物など会津は本当に良い土地であるが、国全体の食料自給率は40%未満、農村は高齢化が進んでいる。一方、都会と地方の格差が拡がる中、この不況で会津に工場を置く大企業も苦境に見舞われており、会津若松市も大変である。これを機会に、金の卵といわれた若年労働者を食糧危機に備え農村に戻し、農民が安心して生産できるよう農商工の連携を図っていくことが大切である。生産したものを売ることが大切で道の駅での販売拡大など更に仕組みつくりに知恵を出し、農と消(費)の間のブリッジ役を果たしていきたい。 次に会津能楽堂について。 前に述べたように地域の格差が拡がり、会津も人員整理で大変である。このような中観光に活路を見出していかなければならない。会津は観光資源が豊富、年間600万人は招くことができる。大内宿には150万人が来て混雑している。仏都会津としても有名であるが、ダム、風力発電、地熱発電も見てもらいたい。 今回完成する会津能楽堂は、演能のほか東山芸妓の舞、彼岸獅子大会、念仏踊りなど間を置かず小さなイベントを上演し、外国の観光客も招くなど会津観光の目玉になるべく活性化に努めていく。 講話の後、須佐みやぎ会津会会長から、1月の第2回総会で会員から募金した「会津能楽堂建設資金寄付金」が満田氏に手渡されました。 その後、金田事務局長から第5回例会として7月の実施を企画している会津訪問に関するアンケート結果 (第4回例会案内の返信による回答を事務局がとりまとめ)について説明があり、実施する方向で細部を詰め案内していきたいと報告されました。 ○アンケート結果の概要

「参加してみたい」という方から ・7月の予定に入れておきます ・平日の参加を希望します ・6月下旬、7月の3連休では ・会員以外の方も誘って参加したい 「参加しない」という方から ・当日法事があるため(2名) ・とてもよい企画と思います。体に自信があったら参加したい ○今後の進め方 「参加する」と書いた方は少なかったものの、 「今のところ分らない」、「回答なし」の方を加えれば 「半数以上の会員の方には賛同いただいた」と思われます。 以上のことから、今後行程当について細部検討を行い、正式に案内してまいります 引き続き懇親会に移り、西村晃一さん(喜多方市出身)による開会の挨拶ののち星知明さん(会津若松市出身)による乾杯の発声で宴が始まりました。 懇親会では、佐藤文一さん(下郷町出身)、山口景樹さん(会津坂下町出身)、高橋茂さん、星保さん(下郷町出身)が司会の指名に応じショートスピーチを行い、自己紹介、みやぎ会津会に対する想いなどを披露し、大いに拍手を浴びていました。 中締めは、佐藤悟さん(西会津町出身)が行い、みやぎ会津会の発展・活性化を力強くうたい上げ、盛会のうちに第2回例会は終了しています。 これまで、開会挨拶、乾杯、中締めは役員が担当することが多かったのですが、今回はすべて役員以外の会員の方々によって行われており、今後の例会の一つの型になっていくことが期待されます。 |

||||||||||||||||||||||||||||

| 会津能楽堂について伝える福島民報(当日会場で配られたもの) | ||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 福島民報2009.3.7 | 福島民報2009.4.6 | |||||||||||||||||||||||||||

| 第2回 平成21年度みやぎ会津会総会を開催しました |

up 09/1/30 一部修正 09/2/3 |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 【総会】 1月26日(月)17時30分から、仙台ガーデンパレス(仙台市宮城野区榴岡4-1-5)鳳凰の間において、第2回目の総会となる平成21年度みやぎ会津会総会を開催しました。 総会は、須佐尚康会長の開会挨拶の後会則に基づき会長が議長となり議事が進められました。出席者数は開会時点で52名である旨金田万庫事務局長から報告されています。(最終的な参加者数は70名でした。)総合進行役は穴澤鉄男幹事が務めています。

第1号議案 平成20年度事業報告 ・ 平成20年1月28日に設立総会・記念パーティを開催 ・ 例会を3回(5月、8月、11月)開催し、それぞれ61名から66名が参加 ・ 会員名簿を作成、ホームページを立ち上げたほか他の会合(東京会津会、在仙福島県人会)に参加 ・ 役員会を6回開催し例会の企画等を審議 第2号議案 平成20年度収支決算報告並びに監査報告(単位:千円) ・ 収入 年会費384、設立総会・記念パーティ会費612、寄付金・ご祝儀343、例会費(3回分)724 合計2,063 ・ 支出 設立総会・記念パーティ費746.9、例会費(3回分)1,021.6、その他(ご祝儀、通信費等)100.1、 次年度繰越194.4、 合計2,063 第3号議案 平成21年度事業計画案 ・ 平成21年1月26日に第2回総会を開催 ・ 平成21年4月、7月頃、10月頃に例会を開催。このうち7月頃の例会は1泊2日の行程でふるさと訪問を企画する。 第4号議案 平成21年度予算案(単位:千円) ・ 収入 繰越金194.4、年会費465、総会・例会会費960、会津能楽堂寄付金80、合計1,699.4 ・ 支出 総会・例会費・会津能楽堂寄付金1,300、通信・印刷費等150、予備費49.4、 次年度へ繰越200、 合計1,699.4 なお、今回の総会では、会津能楽堂建設資金へ寄付するため会費に1千円を上積みして徴収しています。 【特別講演会】

特別講演会で菅家市長は、吉田淳一幹事から略歴を紹介された後、「会津の現状と展望」について次のように語られました。(要旨) 昨年の会津を振り返ると、戊辰140周年の節目の年にあたり、野口英世アフリカ賞第1回授賞式が行われたほか、ふるさと納税制度を活用する鶴ヶ城復元計画を公表した年であった。 会津圏の人口は平成10年の33万人が平成20年には30万に減少しているが所帯数は微増しており、核家族化が進んでいる。人口減少は会津若松市を含めた全市町村の現象である。 市町村の合併が進み、平成16年の28市町村が現在17市町村になっている。

観光客の入り込み数は、会津圏全体の統計がないので会津若松市のみの統計であるが、ピーク時平成4年の380万人が平成11年には270万人に落ち込んでいた。これが平成16年から上昇に転じ平成19年には350万人まで回復している。これはJRグループと地元がタイアップし平成17年7月から9月にかけて展開した大型観光キャンペーン‘あいづデスティネーションキャンペーン’が起爆材となったものである。このキャンペーンは当時の会津21市町村が連携して推進したもので、道県以上の単位での開催が基本であるこのキャンペーンを県内の1地域で開催したのは初めてであった。(編集者注:京都市を除く)

懇親会には参加されたご来賓・9名の会津の首長さん方からお酒など多くの差し入れをいただいております。ありがとうございました。差し入れ紹介の後ご来賓の皆さんに壇上に上がっていただき、代表して渡部英敏会津美里町町長から第2回総会開催のお祝いのご挨拶をいただきました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||